深海手术刀:螺旋桨藤壶的沉浸式清理实录

冰冷的海水裹挟着微光,潜水员李师傅的手电筒光柱刺破幽暗,照亮了螺旋桨表面密密麻麻的藤壶群落。这些灰白色的 "海洋牛皮癣" 像盔甲般嵌满金属缝隙,最厚处竟达 5 厘米。当水下刮刀第一次触碰藤壶硬壳时,沉闷的剥离声在海水中扩散 —— 这不是普通的清理作业,而是一场与海洋生物的精密博弈,一场关乎船舶命运的沉浸式修复。

潜行深渊的清理战场

凌晨三点的大连港,寒风卷着海浪拍打船舷。李师傅穿戴好 70 斤重的潜水装备,在同伴协助下从 3 米高的平台跃入海中。"噶摆"—— 这个北方沿海对螺旋桨清理工的俗称,背后藏着不为人知的艰辛。水下能见度不足半米,他只能靠触觉和经验定位,手电筒光束里漂浮的浮游生物,成了这场孤独战役的唯一观众。

藤壶的附着能力超乎想象。这些看似静止的甲壳动物,会分泌含硫醇基团的黏附蛋白,与金属表面形成共价键结合,就像用生物胶水牢牢粘住船体。李师傅手中的电动刮刀需要精确控制角度,既要彻底剥离藤壶,又不能伤及螺旋桨的防腐涂层。"最棘手的是叶片边缘,那里的藤壶往往形成交错的硬壳层,得用手动刮刀一点点剔。" 他在事后的日志里写道,刀刃与藤壶接触的脆响,是水下最清晰的 "进度条"。

清理过程充满感官张力:潜水服内的体温与 10℃海水形成拉锯,气瓶呼吸声在耳畔规律起伏,构成独特的水下韵律;当大片藤壶脱落时,海水会泛起短暂的浑浊,随后螺旋桨金属表面的反光逐渐显露,像黎明穿透云层。这种从混沌到清明的转变,让李师傅想起儿子在家清理鱼缸的专注 —— 只是这里的 "鱼缸" 是无垠大海,"清理工具" 是能切开钢铁的专业刀具。

数据背后的隐形战场

很少有人知道,这些不起眼的海洋生物是航运业的 "油耗刺客"。某艘 12 万吨级集装箱船曾因藤壶重度附着,单程航行多消耗十几万美金燃油。船舶水动力学研究显示,船体每增加 1mm 附着层,航行阻力就会飙升 80%,航速降低 15%。更危险的是,藤壶密集处会形成涡流,长期可能导致螺旋桨失衡,引发机械故障。

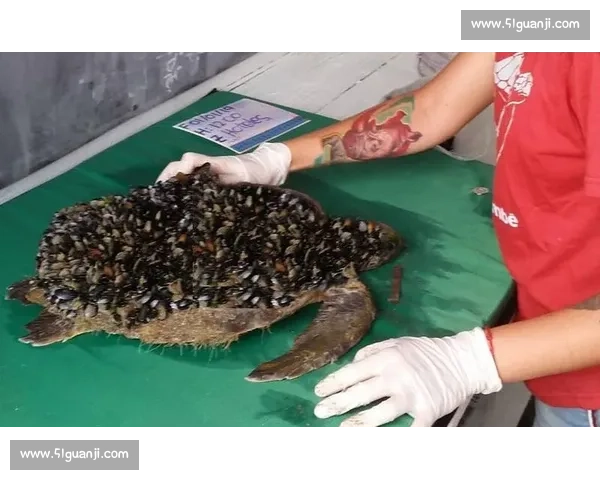

在阳江的一处修船厂,我们见到了刚完成清理的渔船螺旋桨。清理前的称重显示,这个直径 3 米的螺旋桨比标准重量增加了 170 公斤 —— 全是藤壶和附着物的 "额外负担"。工人用高压水枪冲洗残留碎屑时,水柱冲击金属表面的水雾中,还能看到未完全剥离的藤壶幼虫,它们在阳光下闪烁着珍珠母般的光泽,却暗藏着再次附着的威胁。

专业团队的清理流程严谨得像外科手术。首先要评估藤壶密度和附着深度,用记号笔在船体表面划分区域;电动工具组负责大面积清理,手动工具组处理边角缝隙;最后用中性溶剂擦拭残留胶质,整个过程需避免损伤防腐涂层。阳江清理队的王队长展示了他们的 "武器库":从钛合金刮刀到声波振动器,甚至有专门定制的弯曲刀具,用于对付螺旋桨毂帽的死角。

milan米兰,米兰官网,米兰官方网站,米兰官网登录入口,米兰网站网址,www.milan.com技术迭代中的新旧交锋

在威海远遥浅海科技湾区,另一种清理方式正在改写行业规则。智真海洋科技的水下机器人正沿着船体缓慢爬行,旋转毛刷在高压水流配合下,每小时能清理 2000 平方米表面积。这个由 "90 后" 博士团队研发的设备,通过磁吸附技术紧贴船身,摄像头实时传回的画面里,藤壶被精准剥离的过程清晰可见。

"传统人工清理每人每天最多处理 100 平方米,机器人效率是人的 20 倍。" 公司总经理韩锦亮指着监控屏幕说。但机器人并非万能,在螺旋桨叶片的复杂曲面处,仍需要人工进行精细处理。这种 "人机协同" 模式,正在成为大型船舶维护的新标准 —— 机器人负责船底平面,潜水员专攻螺旋桨等精密部件,两者配合能将清理周期缩短 60%。

防患于未然的技术更具革命性。韩国科研团队开发的新型涂料,通过添加血清素受体拮抗剂,能阻断藤壶幼虫的 "感知 - 附着" 通路。在仁川海域的测试中,涂有这种涂料的基板 18 周内仅附着 0.08 克生物,而对照组达到 13.6 克,防污效果相差 170 倍。更可贵的是,这种材料可自然降解,不会像传统含铜涂料那样污染海洋。

海洋与航船的平衡艺术

清理作业的尾声,往往是最动人的时刻。当李师傅从水中探出头,甲板上的同伴能看到他潜水服上挂着的细碎藤壶。这些被视为 "累赘" 的生物,在阳光下显露出精妙的结构 —— 每片硬壳都有放射状纹理,仿佛天然的几何艺术品。"我们会把清理的藤壶收集起来,交给海洋研究所做标本。" 李师傅说,这种处理方式既避免了海洋污染,也让这些生物发挥最后价值。

现代航运正在学会与海洋生物共处。日本 JFE 工程公司研发的辣椒素衍生物涂料,用天然成分驱避藤壶而不伤害海洋生态;荷兰企业模仿鲨鱼皮结构制造的微凸涂层,让藤壶难以找到附着点。这些技术进步,让 "清理 - 附着" 的恶性循环逐渐转向 "预防 - 共生" 的良性互动。

当最后一道水流冲净螺旋桨表面,李师傅浮出水面。远方货轮鸣笛启航,螺旋桨转动产生的浪花晶莹剔透。他知道,自己刚完成的不仅是一次清理,更是对航行动力的救赎 —— 那些被剥离的藤壶,终将化作海洋的养分,而重获新生的螺旋桨,正带着更少的能耗与排放,驶向更远的航程。这场深海中的沉浸式修复,恰是人类与海洋达成平衡的生动注脚。

发表评论